Pretender que el conocimiento es un recurso económico más de la producción, es intentar asimilar lo nuevo a las viejas teorías. Y lleva a conclusiones nefastas. Necesitamos otras teorías.

La economía 11.1 es la ciencia 11.2que estudia los fenómenos influídos por la escasez. Se aplica a un sistema cuando sus flujos de energía, materia e información, junto a sus estructuras disipativas [Prigogine:OOC-84], consumen bienes escasos. (Apéndice: 11.4.2.)

Dada la definición precedente 11.3 el título del trabajo parece redundante. Sin embargo casi nunca se profundiza en las consecuencias de esta definición. A partir de su análisis crítico, y formalización, el presente trabajo pretende explorar y generalizar la economía en dos direcciones.

Por un lado se intenta contribuir al análisis contable del crecimiento[Odum:AES-80,Rosnay:MHV-77] y el ``progreso''[Wagensberg:P-98]. Existirá una relación importante entre la ciencia de la escasez (economía) y la ciencia que contabilice el progreso (general), pero la primera es solo una parte de la segunda. Para salir de la visión ``escasa'' se deben comprender las condiciones que la ciencia de la escasez (economía) impone a una ciencia más general que la contenga y clarificar que papel juega la economía en ella.

Por otro lado estudiar los sistemas ``vivos'' o ``auto-reproductivos'': sociedades prehistóricas, sistemas biológicos o ecológicos, y no solo las sociedades capitalistas y humanas, actuales o históricas.

Se pone el acento en los flujos de bienes de las realidades económicas y no en las cuestiones o mecanismos internos particulares de algunos sistemas, como el dinero, o la propiedad en relación al trabajo como mecanismo de distribución de lo producido.

Este trabajo intenta ser util para comprender las consecuencias de tomar el conocimiento digitalizado como un elemento no escaso.11.4 Cuestión que se plantea con la posibilidad que nos da Internet de distribuir contenido digital a un costo marginal nulo. Un ejemplo concreto y actual de lo que pasa cuando un recurso deja de ser escaso. El trabajo pretende ser simple y explicativo como para alimentar la discusión de políticas sobre el oximoron ``propiedad intelectual''. 11.5

``Defender la alegría''[Benedetti:DA-85], es una premisa útil para los que deseamos construir un mundo mejor. Pensar un camino y ser optimista sobre el mismo, ayuda a lograr el apoyo necesario y suficiente para recorrerlo. [Postcarcity:SW] 11.6

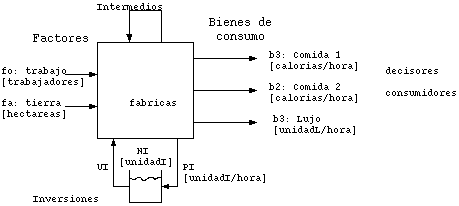

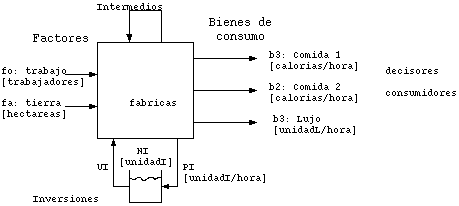

Esquema de la Economía Conceptos primitivos de una realidad económica:

Se sistematizan las hipótesis del modelo en postulados, así:

Postulado Cero: Los bienes económicos son escasos.

Los bienes se pueden clasificar en cuatro tipos:

En este trabajo consideraremos dos factores: trabajo () y tierra () 11.10

Así la única posibilidad de acumulación y fenomenos transitorios del modelo queda en la variable . En cada momento su cantidad depende del pasado y en esos términos es ``escasa'' y no modificable instantáneamente. Por ello, habitualmente, se toma como factor este ``bien''.

Primer Postulado: La acumulación se representa mediante un bien especial denominado inversión. No se acumula en los flujos. 11.13

Todo lo que se invierte eventualmente se utiliza o consume (deprecia). El único efecto de las inversiones es permitir una acumulación temporal y definir un nivel de inversión. En algunos casos interesará el nivel de inversión de una realidad económica o incluso sus variaciones o efectos transitorios.

En este trabajo se elimina la posibilidad de variar el nivel de inversión y con ello estudiar esos fenomenos transitorios. Supondremos que se produce la ``cantidad'' necesaria de inversiones para reponer su consumo o uso. En tal sentido serán como cualquier otro bien intermedio. Daremos por dado el nivel de inversiones que se quiera proponer y no estudiaremos los efectos de su variación. 11.15

Aumentan el número de ecuaciones e incógnitas por igual, sin aportar nuevos comportamientos de interes.

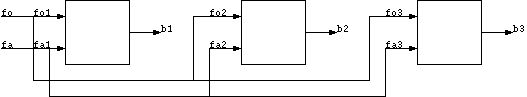

Podemos pensar que las fabricas de bienes son independientes. Para producir cada bien se utiliza independientemente de los otros, parte de cada uno de los factores.

Fábricas.

podemos definir coeficientes , tales que:

puede ser: u , y : 1, 2 o 3.

En términos matriciales:

Segundo Postulado: Se usan cantidades constantes11.17 de cada factor para producir cada bien.

Para cada tasa de flujo de un bien, necesitaremos usar determinadas tasas de cada factor. 11.18

El trabajo usa una ``función'' de producción por bien, compuesta por tantas ecuaciones como factores existan. 11.1911.20

Tendremos entonces una ecuación por bien y factor:

definimos además el:

El modelo tiene 2 factores y 3 bienes.11.21 Carece de sentido analizar menos elementos. No es necesario analizar más.

Si producimos un solo bien, éste llegara a consumir totalmente un factor; del otro sobrara y no sera factor.

Si producimos dos bienes, la cantidad de cada uno estará totalmente determinada, se consumirá todo lo que se pueda de ambos o sobrará de algún factor. No hay decisión. En ese caso no podemos hablar de economía.

Recién con tres bienes podremos decidir qué cantidad de bienes producir. Aparece el problema económico fundamental: elegir opciones ante recursos escasos.

Un modelo con menos de dos factores no permitiría comparar entre ambos.

Es el modelo mas chico que tiene sentido estudiar.

El costo de un bien es lo que se emplea de cada factor para producir un bien. Se determina inspeccionando las ecuaciones de producción, en nuestro caso, las matrices [tex2html_wrap_inline21684].

Es un costo vectorial, pues tiene componentes en cada factor.

Se mide en unidades de factor, por unidad de bien. 11.22

En cada realidad económica se toman decisiones ante la escasez de recursos y las ``preferencias'' de sus ``actores''. Existirán decisores que ante distintas circunstancias y alternativas ejercerán su cuota del ``poder''. En este trabajo se trabaja como si hubiese un decisor único y global. 11.23Estas elecciones se modelan con una función de las tres tasas de flujo de bienes. Aplicando la función a cada par de alternativas posibles, se sabe cual es preferible. 11.24

La función [tex2html_wrap_inline21695] queda pues expresada11.25:

Tercer Postulado: Existe una función [tex2html_wrap_inline21702] de los consumibles que representa con mayores valores las elecciones preferidas por los decisores de una realidad económica.

Podemos reemplazar en la función de [tex2html_wrap_inline21705] los bienes por las funciones de producción.

Eliminamos los bienes de consumo. Reemplazamos las cantidades de los bienes de consumo por las cantidades de los factores necesarias para generarlos. Y la maximizamos en las variables libres que quedan.

Si reemplazamos los bienes por los factores aplicando las ecuaciones de producción y maximizamos sobre las variables libres nos queda una función que le llamamos : 11.26

donde [tex2html_wrap_inline21715] maximiza , para cada [tex2html_wrap_inline21719] y [tex2html_wrap_inline21721] satisfaciendo las ecuaciones de producción.

La [tex2html_wrap_inline21723] esta expresada en función de los factores. Y el modelo está simplificado al máximo. Nada se ha perdido pues siempre se puede obtener las variables relativas a los bienes a partir de los factores. Aquí la elección económica se esconde en el paso anterior: la maximización. Sigue existiendo pero en este momento no la vemos.

Ya se definieron los costos de los bienes en función de las cantidades consumidas de los factores. Pero ¿cuál es el ``costo'' relativo de un factor con otro?, ¿Tiene sentido esa pregunta y generalizar el concepto de costo?. ¿Es posible encontrar una sola variable escalar que nos indique el ``precio'' de un bien?, en definitiva su ``valor'' de intercambio. La cuestión del valor es uno de los problemas centrales de la economía. ¿Es posible tener una variable o medida única para comparar el ``valor'' de diferentes bienes? ¿Podemos comparar peras con manzanas, en cuanto a su ``valor''?

Para dar una respuesta positiva a estas preguntas plantearemos una cuestión previa que constituye su núcleo: la renta o los precios de los factores.

Para estudiar el precio relativo de los factores calcularemos como compensar la caida de un bien con la subida de otro en terminos de mantener la funcion [tex2html_wrap_inline21726] (preferencia).

Se expande como serie la [tex2html_wrap_inline21728] :

Y calculamos cuanto deberemos aumentar un factor, para ``compensar'' la caída de otro en términos de [tex2html_wrap_inline21732].

donde:

Esto abre la puerta al concepto de intercambio11.27 y nos da una herramienta para comparar ``Peras'' con ``Manzanas'', o en nuestro caso ``tierra'' con ``trabajo'', desde la ``visión económica.

Así la suma de los productos del precio por la cantidad se debe conservar (en balance) para producir un intercambio ``justo'', que mantenga la función [tex2html_wrap_inline21740] constante.

Se definen los precios de los factores11.28 como:

Solo indirectamente están relacionados estos precios relativos de los factores con los ``rendimientos'' de las funciones de produccion. En primera instancia estan claramente determinados por la función [tex2html_wrap_inline21748] . Es el hecho supuesto de que la gente se ``sacia'' con la saturación de un bien lo que hace que su precio caiga con el volumen y no los rendimientos decrecientes -que podrían contribuir-.11.29

Considerando los costos de los bienes en función de los factores y el precio de los factores, podemos generalizar el concepto de precio y definir un precio para cada bien, sumando el producto del precio de cada factor por la cantidad que el bien lleva de ese factor.

Podemos definir el que representa determinado flujo o almacenamiento de un bien como el producto de la cantidad de bienes por su precio.11.30

Tiene sentido sumar el [tex2html_wrap_inline21758] para distintos bienes y considerar el [tex2html_wrap_inline21760] de un conjunto de bienes o de flujos de bienes (flujo de capital).

Tambien se puede considerar la posibilidad de que se conserve ante intercambios.

La parte variable de la primera aproximación de la [tex2html_wrap_inline21762] como una serie es el [tex2html_wrap_inline21764] :

Teorema 1: Existe una variable, denominada precio, para cada bien económico, que representa su valor relativo con relación a otros bienes. La suma para todos los bienes de sus flujos por sus precios permanece invariante para intercambios que conservan la [tex2html_wrap_inline21770] .

Se puede imaginar una realidad económica donde no tiene sentido, consumir más allá de un tope de cada bien.11.31

Así la función [tex2html_wrap_inline21775] dejará de crecer -o crecerá cada vez menos- a partir de algún valor de cada recurso.11.32

A medida que se incrementa la cantidad de factor, se acerca al tope, el precio del factor tiende a cero y éste deja de ser escaso.

Una función que tiene un comportamiento similar y sirve de ejemplo es:

A medida que crece cada factor la función tiene asintóticamente a 1.

Para interpretar mejor la función se cambia de coordenadas, utilizando una variable , así:

Cuarto Postulado: La derivada de la función [tex2html_wrap_inline21785] disminuye con incrementos de sus variables.

Teorema 2: En modelos donde el consumo se satura, a medida que un bien resulta menos escaso:

Si no hubiese escasez de un bien, inmediatamente dejaría de serlo; en coherencia con el postulado cero.

Si consiguiésemos energía gratuita -sin límites- a partir del aire, el valor del petroleo, de las compañías eléctricas, etc., desaparecería, una formidable desaparición de enormes volúmenes de capital en el planeta.

Sin embargo tendríamos energía ilimitada y seriamos mucho mas ``ricos'' en el sentido real de la palabra.

En el planeta, el capital se crea y se destruye permanentemente. Estamos programados para lamentar su destrucción y felicitarnos por su creación y acumulación. Pero esto no tiene porque ser siempre así.

Sea por mejoras de la productividad 11.33, o por el encuentro de fuentes abundantes, o por una baja de la demanda11.34, en determinadas condiciones disminuir la escasez, implica disminuir el capital.

Se suele pensar que ``aumentar la circulación de capital'' mejora la ``situación de la realidad económica'', pero eso solo es verdad en determinadas situaciones: en entornos de flujos pequeños que no cambian el entorno local de la realidad económica, lejos de la saturación o ante cambios lentos. Con la aceleración de la creación de nuevas tecnologías y en otros casos se deben considerar otras posibilidades. En un contexto de rápido cambio tecnológico y de situación económica, las cosas pueden ser muy diferentes. El [tex2html_wrap_inline21794] ya no mide la [tex2html_wrap_inline21796] . Y no siempre el objetivo debe ser aumentar el [tex2html_wrap_inline21798] . La sociedad ideal seria una sin escasez donde todos puedan tener lo que deseen. La sociedad de ``viaje a las estrellas'' [Postcarcity:SW]

Por ejemplo, si en las sociedades del conocimiento11.35 el copyright deja de ser operativo por la libre circulación de contenido 11.36 por Internet, muchas corporaciones verán cómo se evapora su ``capital invertido''. El recurso no es más escaso y deja de existir como tal. Pero todos tienen acceso al conocimiento. Ya no es un bien escaso. Lo que antes era escaso, la información, que dependía de un sustrato material para su distribución, hoy ya podría ser libre y no escaso, el único límite es legal y artificial, un sistema legal perimido. Entonces la tecnología ayuda a eliminar escasez, y crea sociedades mas ricas, con menos capital. [Moglen:ATS]

![[*]](crossref.png) ) o la idea ``marginalista''

para

explicar los precios relativos de los factores, estos influyen pero no

los determinan. Los precios son construidos principalmente mediante la

elección de los decisores;

) o la idea ``marginalista''

para

explicar los precios relativos de los factores, estos influyen pero no

los determinan. Los precios son construidos principalmente mediante la

elección de los decisores;

Debemos reinterpretar la relación entre las enseñanzas espirituales ecologistas gandhianas, la ciencia, la tecnología y la economía. Las presentes ideas pueden ser útiles a tal fin.

Todo esto parece obvio, sin embargo parece representar una posición muy radical. 11.42

http://www.wordiq.com/definition/Lionel_Robbins

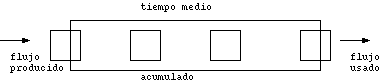

El flujo, o cantidad de bienes que circula por unidad de tiempo, se caracteriza por una tasa. Se expresa en unidades de bien por unidad de tiempo.

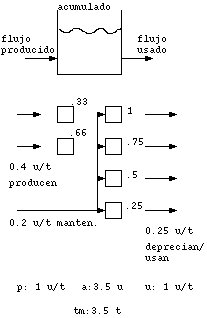

Flujos y acumulados

Flujo, otra vista Se puede pensar en el flujo de unidades producidas y en el flujo de unidades utilizadas o consumidas. Si entre la producción y el uso o consumo pasa un tiempo, existirá una acumulación transitoria de los bienes.

Si las tasas de los flujos producidos y usados son diferentes, la acumulación variará, así:

A partir de considerar un solo factor se pretendia calcular el concepto de valor basado en el costo, derivando todos los precios en relacion a la cantidad de trabajo acumulado.

Esta idea no funciona, primero porque hay mas factores en la economia, existn otros limites y no solo el trabajo, pero ademas porque el capital acumulado en cada momento, no se puede modificar sino que esta predeterminado por la acumulacion y la historia y en tal sentido es otro factor escaso, y por ello independiente.

Los neoclasicos inventaron el concepto del ``marginalismo'' Gossen, Jevons, Menger, Clark, Robbins, Friedman, Lucas, Walras, Samuelson,

En tal sentido identificaron que las decisiones no dependen solamente del costo un elemento sino tambien de la ``utilidad''[Gossen:DLE-54] o el deseo de que ese elemento exista en determinada cantidad. Es decir la economia no se cierra en si misma sino que la voluntad de los decisores es importante.

El problema fundamental de esta concepcion es considerar que los precios de los bienes estan determinados por la derivadas parciales de la funcion Utilidada aqui denominada preferencia. El error es que si varia la cantidad consumida de un bien, varia la de los otros, ya que no son variables independients.

Este trabajo postula que la preferencia determina los precios de los factores independientes, no de los bienes directamente, estos precios surgen de los costos en funcion de la cantidad de factores de cada uno de ellos.

Asi se conjguna aspectos de las teorias clasicas, con la decision expresada en la funcion preferencia y sus variaciones marginales referidas a los factores.